INVENTAR A LA INTEMPERIE. DESOBEDIENCIAS SEXUALES E IMAGINACIÓN POLÍTICA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

El Parque de la Memoria presenta Inventar a la intemperie. Desobediencias sexuales e imaginación política en el arte contemporáneo, una exposición que aborda los cruces e intercambios entre las prácticas artísticas contemporáneas y los activismos sexopolíticos en la escena argentina desde los años sesenta hasta la actualidad.

Curada por Fernando Davis y un equipo conformado por Mina Bevacqua, Nicolás Cuello y Fermín Acosta, la exposición es el resultado de una investigación de largo aliento que busca reponer narrativas clausuradas o poco exploradas por la historia y la teoría del arte.

Organizada a partir de cinco núcleos temáticos, la muestra apunta a poner en diálogo un conjunto de experiencias heterogéneas que, incomodando y desbordando las divisiones establecidas entre el arte y la política, contribuyó a cuestionar la producción normalizada de los cuerpos y las identidades sexuales y de género.

Inventar a la intemperie. Desobediencias sexuales e imaginación política en el arte contemporáneo aborda los cruces e intercambios entre prácticas artísticas contemporáneas, activismos y políticas sexuales en la escena argentina desde los años sesenta en adelante, con el objetivo de poner en diálogo un conjunto de experiencias que, incomodando y desbordando las divisiones establecidas entre el arte y la política, contribuyó a cuestionar la producción normalizada de los cuerpos y las identidades sexuales y de género.

Se trata de iniciativas múltiples que articularon sus deseos radicales de transformación en la apuesta por desplazar los límites de lo posible, a través de diferentes artefactos sensibles, estrategias colectivas y formas de hacer colaborativas, que crearon condiciones para la invención de nuevas subjetividades, afectos y modos alternativos de vida.

Inventar a la intemperie se organiza en una serie de constelaciones, entendidas como plataformas de experimentación crítica y sensible, que diagraman conexiones espaciales, temporales, temáticas, formales y poéticas entre obras de arte, objetos de archivo, sistemas de representación, escenarios históricos y políticas sexuales minoritarias. Esta disposición no busca construir un relato continuo, estable o coherente, sino provocar un campo abierto de tensiones, desvíos y latencias.

A partir de la coexistencia de estas prácticas heterogéneas, la propuesta expositiva se basa en un diagrama no lineal en el que interesa no sólo reponer objetos clausurados o poco explorados por las narrativas canónicas de la historia y la teoría del arte, sino construir, a partir de ellos, ensamblajes críticos. Estableciendo vínculos sensibles entre materialidades y tiempos a la intemperie de las historias oficiales, susceptibles de afectar, en sus resonancias incontrolables, no solo nuestro presente, sino también los futuros todavía por imaginarse.

Zona 1. Deseo y revolución

Durante los años sesenta y principios de los setenta, las nociones de deseo y revolución, agitadas desde la vanguardia artística, la cultura popular y los grupos de liberación sexual, diagramaron coordenadas políticas en las que confluyeron las imágenes, representaciones y figuraciones utópicas de un presente llamado a ser transformado y reinventado.

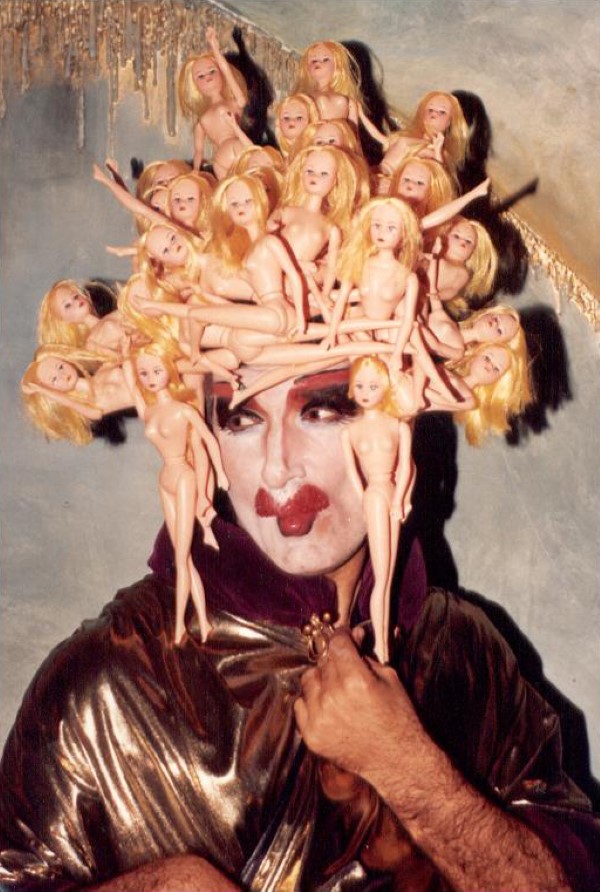

La vanguardia experimental encendió revueltas de la imaginación y estrategias participativas que coincidían en la necesidad de desbordar los cauces institucionales del arte y movilizar nuevos espacios creativos y vitales. Algunas exploraciones apelaron a lo camp, lo teratológico y lo sexuado en la producción de collages; “cosas”, artefactos prostéticos y happenings que, desplazando la centralidad del ojo en la recepción de la obra, convocaron la invención de un cuerpo múltiple que ingresaba al territorio del arte para afectarlo y dejarse afectar.

Otras trayectorias de la vanguardia se situaron en los cruces entre artes visuales, teatro, moda, diseño, medios de comunicación, contracultura y literatura; o articularon vínculos con diversas manifestaciones escénicas de la cultura popular, como el café concert, el teatro de revista o el carnaval, en las que el cuerpo se volvió un espacio singular para la apropiación desplazada de representaciones y signos mayoritarios, dislocados en sus sentidos tradicionales.

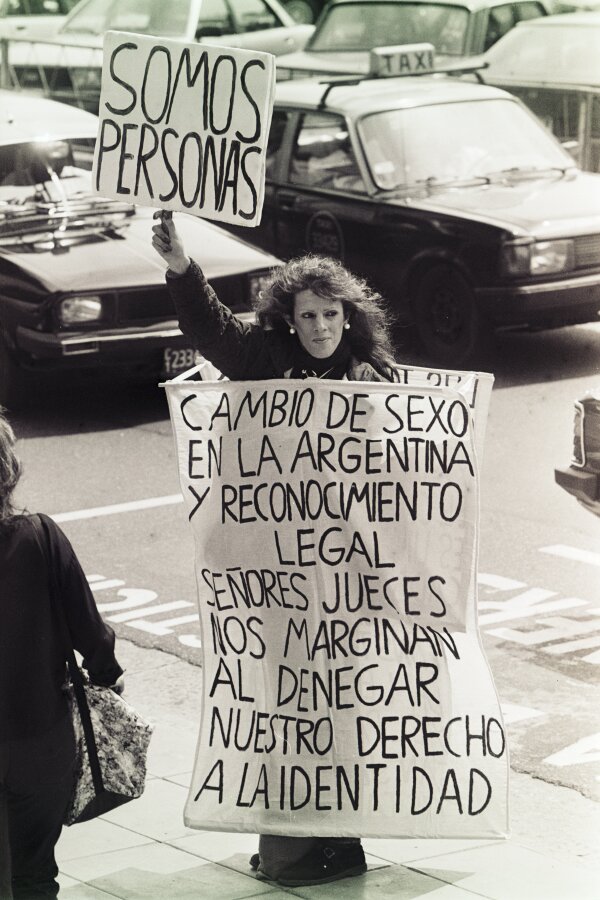

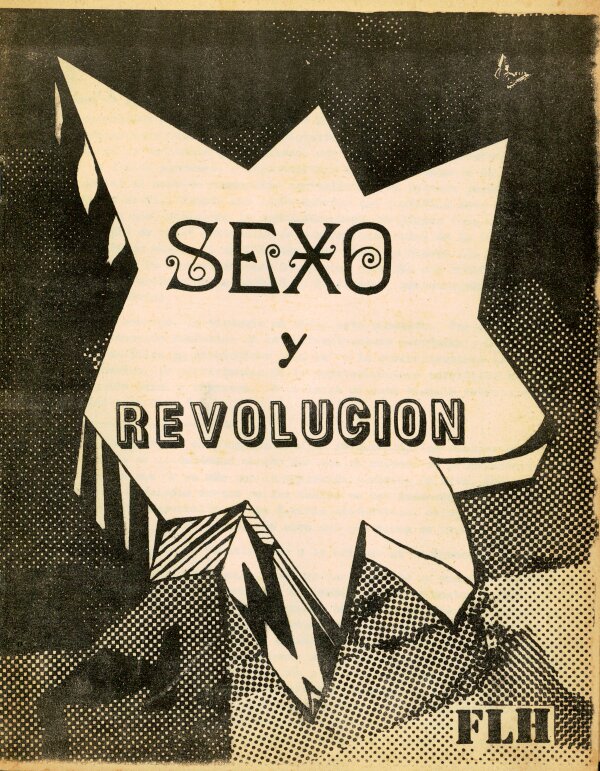

En este mismo período, los primeros grupos de liberación sexual se pronunciaron en contra del autoritarismo, la moral represiva y la patologización de las sexualidades no normativas, defendiendo una revolución del deseo articulada con la lucha de clases en curso y la transformación de las condiciones de existencia.

Zona 2. Underground destapado

El retorno de la democracia condensó, a partir de la emergencia del movimiento de derechos humanos, deseos colectivos de justicia y fantasías sociales por la recuperación de las libertades individuales arrebatadas por la violencia de la última dictadura militar. Sumado a la participación ciudadana, la ocupación del espacio público y la apertura a nuevas formas de consumo cultural, el llamado destape puso en circulación un conjunto heterogéneo de prácticas simbólicas que, a partir de la radicalización de la libertad creativa, buscó desplazar los efectos remanentes de la censura mediática, el conservadurismo político y los valores tradicionales de una moral sexual represiva.

En reductos underground como el Café Einstein, El Parakultural o Cemento, pero también a través de vínculos anfibios con instituciones como el Centro Cultural Rojas (UBA), se dio lugar a numerosas experiencias que enhebraron la producción artística con la elaboración colectiva de nuevos significantes en torno al sexo y los géneros.

Mediante la experimentación permanente con los límites del cuerpo y el desborde de las tradiciones formales de las disciplinas artísticas, estas prácticas crearon, privilegiando el espacio de la noche, repertorios afectivos que conjugaron humor, desilusión, hedonismo, parodia y obscenidad.

Desde modalidades amateurs, recurrieron a procedimientos expresivos como el collage, la improvisación, el dripping, el playback, haciendo usos críticos de la representación pornográfica y de los grafismos de la contracultura punk para evidenciar la continuidad de múltiples formas de persecución a las diferencias sexuales, así como las limitaciones morales del renovado contrato democrático.

Zona 3. Fiesta, belleza y precariedad

Desde finales de la década de 1980, fiesta, belleza y precariedad constituyeron dimensiones centrales en múltiples obras que cruzaron la manualidad escolar y el bricolaje popular con el objeto de factura industrial devaluado y el ready-made, el souvenir cursi y el artificio camp con representaciones y procedimientos socialmente atribuidos a los dominios de lo doméstico, la infancia, la feminidad y lo queer.

La insistencia por rescatar, embellecer y celebrar lo desechado o descalificado por el orden social mayoritario operó en numerosas acciones y experiencias colectivas desafiando las representaciones dominantes con que el orden neoliberal administra cuerpos, deseos, subjetividades y modos de vida. Desde la articulación de imágenes y procedimientos “bajos” o “plebeyos”, en cruce con lo artesanal, lo trash, lo neobarroco, lo ornamental y lo erótico, estas obras habilitaron desvíos minoritarios de la imaginación política.

En un contexto atravesado por la crisis del VIH/sida, las condiciones de precariedad económica y social que impuso el neoliberalismo y el desencanto político ante la sanción de las leyes de impunidad, las apelaciones a la belleza y la celebración fueron una estrategia para sostener y cuidar la propia vida y la de otrxs, en circunstancias en las que el cuerpo y la subjetividad se vieron fragilizados.

Diferentes espacios del circuito artístico, junto con discotecas, bares y lugares alternativos, se volvieron escenario de fiestas, muestras colectivas, recitales, desfiles y performances en los que el deseo, los afectos y las formas de vida fueron llamados a reinventarse, en la obstinación desobediente por sostener el disfrute pese a todo.

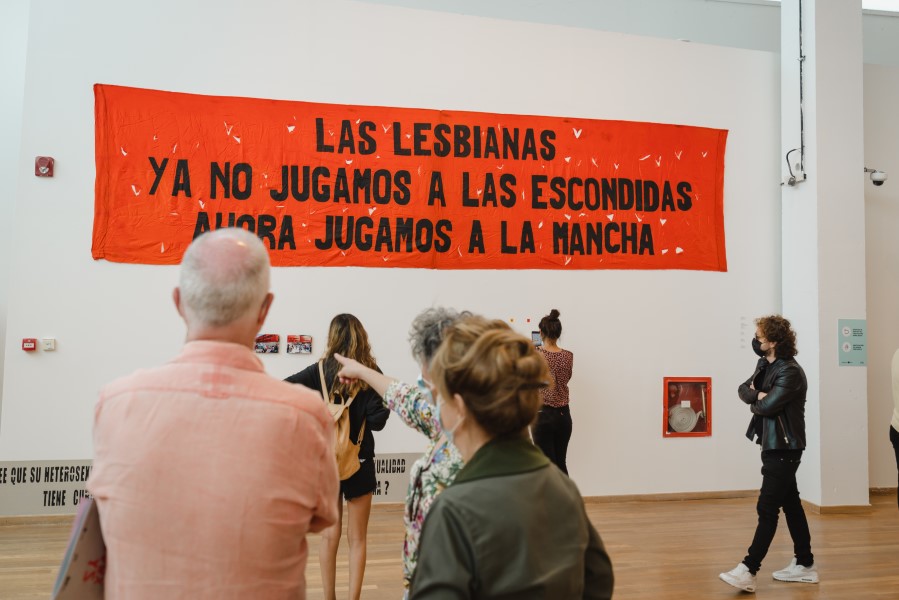

Zona 4. Multitudes sexuales y reinvención de lo común

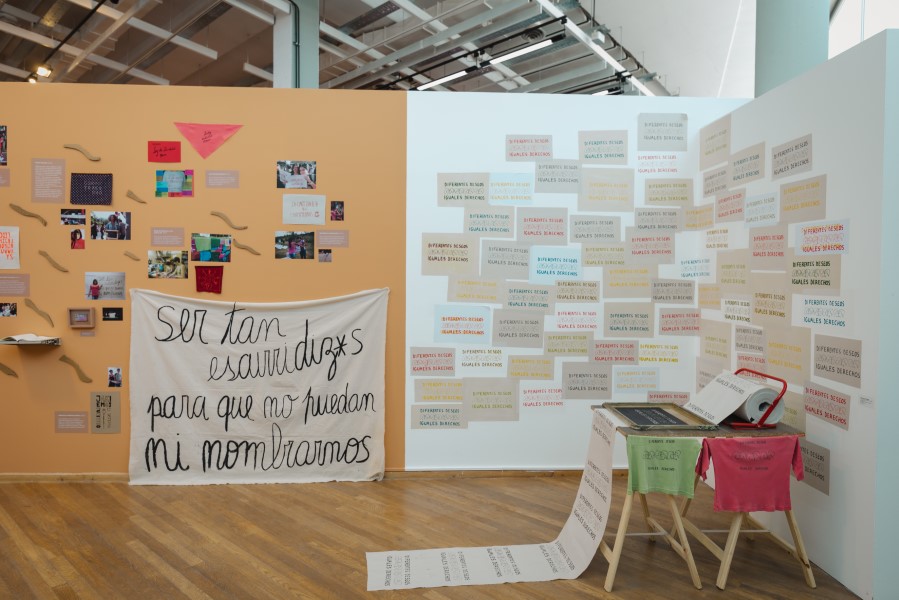

En torno a los estallidos sociales del 19 y 20 de diciembre de 2001, asambleas barriales, movimientos piqueteros, fábricas recuperadas y espacios culturales autogestivos diagramaron junto a colectivos de activismo artístico una serie de acciones enfocadas en denunciar las consecuencias de la crisis neoliberal. Estas alianzas apostaron a la recomposición solidaria del tejido social a través de la invención colectiva de artefactos visuales, prácticas performáticas y talleres colaborativos desde los cuales transformaron el escenario conflictivo de la calle en laboratorios de experimentación sensible que centraron su atención en el cuerpo y sus condiciones de vida.

Las formas de innovación expresiva que caracterizaron estos nuevos modos de intervención creativa implicaron la apropiación y el desvío de recursos artísticos de reproducción múltiple como la serigrafía, el diseño gráfico, la vestimenta y la fotografía, el montaje de prácticas escénicas alternativas y la circulación de fanzines, entre otras ediciones independientes. A partir de la emergencia de nuevos repertorios visuales para la protesta social, este conjunto de prácticas no solo buscó incidir críticamente en el territorio de lo político, sino también desordenar la rectitud de sus contornos y jerarquías, para volver a imaginar formas de lo común.

A través de la desobediencia civil y la acción directa, privilegiaron modos de ocupación del espacio público que posicionaron la precariedad de los cuerpos y la violencia específica sobre sus diferencias sexogenéricas como un campo de disputa, dando cuenta, a su vez, de las restricciones normativas que organizan el deseo de transformación de la multitud.

Zona 5. Escrituras menores, afinidades afectivas

Las escrituras, ediciones y armados de redes de distribución alternativas constituyeron estrategias desde las que fue posible disputar horizontes de imaginación alrededor del cuerpo, el sexo, el género y el erotismo. A través de la activación de proyectos editoriales autónomos, algunas de estas iniciativas formularon cuestionamientos en torno a la materialidad del libro, su producción, circulación y socialización; y recurrieron a la utilización de materiales como el cartón reciclado o la impresión de fotocopias, entre otras formas artesanales de publicación.

A su vez, las políticas de traducción habilitaron usos tácticos de determinados textos que contribuyeron a la complejidad de los debates en los escenarios locales. Ciertos proyectos de obra –narrativa, poesía, dramaturgia, ensayo, historieta– fundaron poéticas y políticas de la lengua que habilitaron modos torcidos y minoritarios de la imaginación en torno a la sexualidad y al género, y diagramaron diversas constelaciones escriturales afectivas.

Entre otras experiencias, las figuras autorales fueron puestas en entredicho a partir de la proliferación de pseudónimos que jaquearon la idea de una identidad fija o establecieron diálogos con géneros “menores” como el folletín, el diario íntimo, el policial o el guion cinematográfico. Muchas de estas operatorias textuales llevaron al límite la idea misma de escritura para ponerla en crisis y se volcaron a la invención de artefactos híbridos que se ubicaron en el cruce con otras disciplinas como el dibujo, la pintura, el teatro, el collage o el cine.

INVENTAR A LA INTEMPERIE. DESOBEDIENCIAS SEXUALES E IMAGINACIÓN POLÍTICA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Curaduría, textos y diseño de montaje: Fernando Davis, Fermín Acosta, Mina Bevacqua y Nicolás Cuello.

Micrositio: https://inventaralaintemperie.ar/

Parque de la Memoria, Sala PAyS, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745 (adyacente a Ciudad Universitaria), Buenos Aires, Argentina.

Del 18 de septiembre al 12 de diciembre de 2021

Rafael Aladjem

Pilar Arrese

Sergio Avello

Batato Barea

Marcelo Benítez

Mildred Burton

Oscar Bony

Delia Cancela

Feliciano Centurión

Copi

Eduardo Costa

Costuras Urbanas

Cuerpo Puerco

Daiana Diet

Marina De Caro

Sergio De Loof

Facundo de Zuviría

Effy Beth

Eloísa Cartonera

Fabulous Nobodies

Martha Ferro

Foto Estudio Luisita

Fugitivas del Desierto

Gambas al Ajillo

Edgardo Giménez

Alberto Greco

Jorge Gumier Maier

Alberto Heredia

Alicia Herrero

Narcisa Hirsch

Ioshua

Roberto Jacoby

Roberto Jáuregui

Leandro Katz

Klaudia con K

Federico Jorge Klemm

Alejandro Kuropatwa

Fernanda Laguna

Osvaldo Lamborghini

Miguel Ángel Lens

Nora Lezano

Alfredo Londaibere

Ana López

Marcos López

Roberto López

Los Peinados Yoli

Liliana Maresca

Naty Menstrual

Pablo Mesejean

Marta Minujín

Cris Miró

Mujeres Públicas

Elena Napolitano

Fernando Noy

Margarita Paksa

Peter Pank

Ariadna Pastorini

Pat Pietrafesa

Marcelo Pombo

Dalila Puzzovio

Josefina Quesada

Humberto Rivas

Rubén Santantonín

Mariela Scafati

Cristina Schiavi

Omar Schiliro

Marcia Schvartz

Serigrafistas Queer

Martín Sichetti

Gustavo Sola

Malva Solís

Carlos Squirru

Pablo Suárez

Taller Popular de Serigrafía

Karina Urbina

Eduardo “El Profe” Valenzuela

Marlene Wayar

Enrique Yurkovich

Claudia Zicker

También te puede interesar

Words/matter:latin American Art And Language at The Blanton

A partir de una investigación y rescate de obras de esa colección, la exposición "Words/Matter: Latin American Art and Language at the Blanton", que se presenta en el Blanton Museum of Art de la...

VISITA GUIADA: HERNÁN PAGANINI

Entre el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2017, el artista argentino Hernán Paganini participó de una residencia organizada por Kiosko Galería, un espacio independiente de arte contemporáneo en Santa Cruz...

PAPIROS: UNA BIOGRAFÍA CONJETURAL DE LOS OBJETOS ARTÍSTICOS

[…] “Papiros” se inscribe como un episodio más de una feliz, activa y muy difundida tradición local de exhibiciones colaborativas promovidas por los propios artistas. […] También puede que esta muestra algunas cosas nos...