PEQUEÑA ECOLOGÍA: VINCULACIONES DESDE LO EFÍMERO

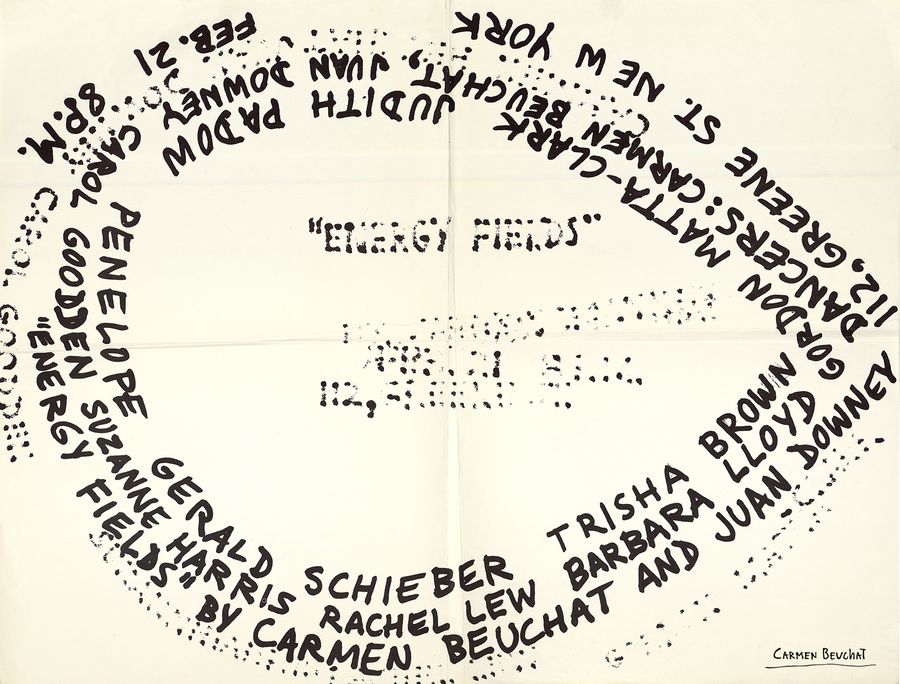

En el prefacio del libro Pequeña ecología. Comunidad, performance & instalación. SoHo, N.Y., 1970s (Metales Pesados, 2023), Josefina Camus y Jennifer McColl se preguntan por qué a ellas, como autoras sudamericanas y chilenas, les interesa mirar a Estados Unidos y en particular a Nueva York. La respuesta –que podría haberse disparado, teóricamente, en cualquier dirección– viene unas líneas más abajo, concretamente con nombre y apellido: durante los setenta Carmen Beuchat, Juan Downey y Gordon Matta-Clark, los tres con una gravitante relación con Chile, hicieron obra y comunidad ahí.

Como si eso no fuera razón suficiente, propongo que hay otro vínculo con nuestra realidad y nuestro presente que resulta ineludible. Si bien hace cincuenta años hubo una necesidad de acercarse a nuevas formas de comunicación y transmisión energética que, según las autoras del libro “generó una apertura hacia la investigación en torno a las nuevas tecnologías y dispositivos disponibles” (58), hoy nos enfrentamos a un escenario parecido. Me refiero a la inteligencia artificial.

En su investigación, Camus y McColl nos recuerdan que en los setenta se desarrollaron tecnologías que permearon la vida cotidiana: controles a distancia para televisión y radio, teléfonos inalámbricos con baterías propias, máquinas fotocopiadoras y de video, además de una “serie de interfaces humano-máquina” capaces de interactuar y operar mecanismos remotos.

Para ellas, esa alianza entre arte y tecnología permitió “profundizar un cambio en la percepción de las nuevas experiencias en el arte, transformando también los códigos con que el público se enfrentaba a las obras” (Camus & McColl, 2023: 59). Simultáneo a ese cambio de paradigma que se gestó en el Lower Manhattan, hubo una inusual y particular coincidencia de artistas de Latinoamérica y Chile que vivían y trabajaban ahí.

Y no lo estaban haciendo en solitario. No era que Juan Downey estuviera solo explorando con sensores y videos para conectar con él mismo, ni Matta-Clark aislado, lejos de sus amigos, instalando un sistema de luces infrarrojas en el subterráneo de su estudio. Todo lo contrario: había una fascinación generalizada y compartida con la tecnología que estaba en proceso de repensarse a través del cuerpo humano. Y su utopía era la de la conexión. Este afán de explorar las fronteras tanto análogas como digitales, como carnales y mecánicas que proponía un arte desenmarcándose de sus disciplinas, llevaron a acciones y vínculos insospechados.

De hecho, no deja de sorprender que en la serie de fotografías que registran Raindrop Dance (1971), una obra de Carol Goodden publicada en el libro, se distinga claramente entre sus participantes al artista, grabador y performer chileno Francisco Copello (1938-2006). Por esa época Copello, que vivía también en Manhattan, pero a varias cuadras del SoHo –en un loft en 155 de Chambers St.–, había estado indagando en acciones performativas junto a su pareja, el bailarín y músico Fernando Torm.

De esas primeras obras copellianas destaca la primera de la que hay registro (actualmente en el archivo del Museo Nacional de Bellas Artes), un tableaux vivant del mismo año que la obra de Goodden. Esa vez, Copello, desnudo y frente a su pareja, representó las doce figuras de los apóstoles de Cristo inspirado en La Última Cena (1495–1498) de Leonardo Da Vinci.

Pero lo cierto es que ese ejercicio de Copello, por más experimental y performativo que fue, difiere de la acción de Goodden que es relevada en el libro y también de la mayoría de las otras piezas que aparecen en la investigación de Camus y McColl.

En Raindrop Dance, Francisco Copello formó parte activa de una colectividad mayor, una comunidad improvisada que excedía su entorno familiar y casero. Se vinculaba a ellos en un estudio: un espacio que era a la vez cotidiano y extraño y lo hacía con otro parentesco, desconocido y nuevo. Esto, mediado por dos dimensiones fundamentales de la escena que se estaba formando en el SoHo: la confianza y la amistad.

Para el 29 de junio de 1971, Carol Goodden le había pedido a su pareja Gordon Matta-Clark que construyera una estructura consistente en una vara que colgaba del techo del entonces naciente espacio interior de la 112 Greene Street. La idea era que las y los performers invitados a la acción se colgaran de las manos todo el tiempo que pudieran, hasta que fueran cayendo, uno a uno como gotas. Además de Copello, esa vez participaron Carmen Beuchat, Hisachika Takahashi y Richard Nonas, entre otros.

Vuelvo a la amistad y al amor como una clave. Según Josefina Camus y Jennifer McColl, las numerosas relaciones afectivas y sentimentales que se dieron entre estos artistas “influyeron en los intereses estéticos y las formas de imbricación entre arte y vida, entre lo íntimo y lo público”.

Por ejemplo, Carol Goodden, quien había estado emparejada con Richard Nonas conoció y comenzó a colaborar en 1971 con Gordon Matta-Clark, quien sería su pareja hasta que se separaran en 1974. Juntos, harían entre muchos otros proyectos el restorán FOOD.

Por esos años también, Rachel Wood estaba casada con Jeffrey Lew, uno de los fundadores del 112 Greene St., aunque luego se separarían, lo que no impediría que se siguieran viendo, colaborando y que juntos transformaran esa decrépita fábrica en el SoHo en uno de los centros creativos más productivos de la década.

Para las investigadoras de este libro, quienes observan y rescatan estas interrelaciones hubo una resonancia no sólo corporal y afectiva entre sus miembros, sino que creen que la naturaleza física de estos espacios contribuyó a una práctica artística de por sí ya determinada por la colaboración y la flexibilidad.

De hecho, citan a la historiadora del arte Pauline Chevalier, quien dice que en el SoHo de los 70 “los límites entre el espacio público y el privado tenían poco sentido […]. El espacio y la cotidianeidad se integraban en las obras, y estas adquirían un carácter revuelto” (22).

El interés de Camus y McColl por explorar y profundizar en esta escena viene, en palabras de ellas mismas, desde unas fuerzas de atracción o pulsiones que las encaminaron a la investigación como “estrategia para habitar o revivir experiencias pasadas”. Cuentan que abrieron cajas, escucharon cintas antiguas, miraron diapositivas, negativos, videos en viejos formatos y sobre todo conversaron con aquellas personas que vivieron allí.

Rescato la importante práctica de la conversación para hablar y a la vez problematizar sobre el escenario social, cultural y político en que nos encontramos hoy. Un período histórico marcado por las fronteras, la individualidad, la competencia, la desconfianza y el miedo al otro, en el que se vuelve especialmente relevante volver a observar los procesos comunitarios, las condiciones habitacionales y el acceso al arte que hace 50 años definieron a una escena.

Pienso que esta pequeña ecología que abordan Josefina Camus y Jennifer McColl surgió de una conversación entre ellas. Pero también de un diálogo entre lo formal y lo informal. Entre la renovación y las ruinas, entre hoy y el pasado, entre unas y otras disciplinas. Y fue, a través del diálogo mismo con sus puntos de encuentro y desencuentro, que crearon una dinámica de beneficio mutuo.

Si según la Academia de la Lengua Española conversar es esa acción y efecto de hablar una o varias personas con otras, podemos pensar que el trabajo de Camus y McColl consistió en darle espacio a ciertas conversaciones híbridas y extrañas que ocurrieron en una época y lugar particular para aprender de ellas y también para generar nuevas conversaciones.

No digo que tras leer el libro Pequeña ecología. Comunidad, performance & instalación. SoHo, N.Y., 1970s haya que replicar fuera de su tiempo y condiciones históricas una escena que tuvo su cuándo y dónde, pero sí entender que hay una pista clave en la práctica de la conversación que, a nivel metodológico, se traduce aquí en una investigación colaborativa y un texto escrito a dos manos que tiene también un formato coral. Pues desde ahí, en esa práctica de asistencia, amistad y apoyo, son capaces de emerger nuevas perspectivas, nuevas alianzas y nuevas posturas que contribuyen a que nos entendamos mejor como personas y como sociedad.

No por nada Victor Turner, uno de los padres de los performance studies, escribió en los setenta que las performances son capaces de revelar el carácter más profundo y genuino de una cultura. De hecho, guiado por la creencia en su universalidad y relativa transparencia, Turner propuso que los pueblos podían llegar a comprenderse entre sí a través de sus performances[1].

Como investigadora sé que las escenas artísticas, tanto como las vinculaciones afectivas y las performances mismas son generalmente efímeras. Pero también sé que es posible establecer diálogos con los archivos y con los artistas que han muerto, tal como lo hacen las autoras de este libro: estando ellas en cuerpo presente, estudiando documentos y vinculando relatos inéditos. Dándole espacio a lo invisibilizado para que aparezca.

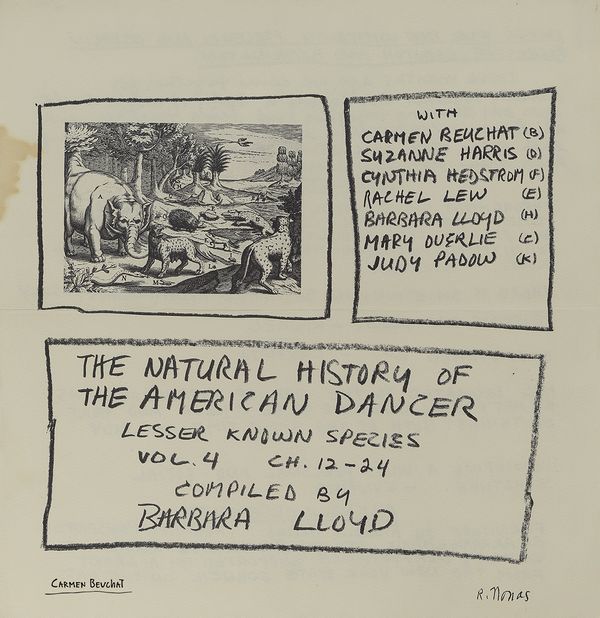

En ese sentido, es absolutamente fundamental la visualidad que le da al libro el valioso archivo de Harold Berg, que crea su propia narración paralela al texto con una serie riquísima de fotos documentales, bocetos y dibujos. Todas imágenes que le abren nuevas vinculaciones desde lo efímero a una conversación posible sobre arte y vida hoy.

El diálogo orgánico y virtuoso que Camus y McColl construyen entre ellas y desde ellas con otras voces y con otros repertorios también conforma a su vez una pequeña ecología. Esto, en el sentido en que generan un espacio propicio para el crecimiento de relatos, teorías y un flujo de conocimientos en los que van a apareciendo testimonios, documentos y reflexiones que coexisten simultáneamente entre sí y que permiten (a la vez que provocan) la emergencia de otras voces. Su trabajo releva la idea de colaboración que se ha establecido históricamente como uno de los componentes claves en la producción creativa del SoHo de esa época.

Las especialidades de cada artista de esa escena, dicen Camus y McColl, “se ponían en función de los proyectos, transformando el conocimiento o la experticia disciplinar en una posibilidad de comunicación” (57).

Esto me hace pensar en que incluso era posible un diálogo extrahumano, ya no con los dispositivos electrónicos con los que ellas y ellos registraban sus performances, sino que con el espacio mismo donde creaban y hacían sus acciones. Quiero decir, quizás este libro nos invita a contemplar la posibilidad de que los lofts, esos departamentos de plantas abiertas en los que se reunían Beuchat, Downey y Matta-Clark, estos “espacios cavernosos” en los que trabajaban, el barrio abandonado y la ciudad misma como escenario en crisis tenían, también, cierta agencia.

Considerar esto nos haría pensar que los suelos picados, el yeso desmoronado y las tuberías expuestas a los que se refiere Jackie Apple permitían “interactuar con una narrativa impregnada en la arquitectura” (31). De hecho, las autoras del libro aseguran que la arquitectura propiciaba un pensamiento del espacio “como dispositivo que se activaba” (31) no sólo como telón de fondo, sino que como parte esencial de las obras y performances que eran presentadas ahí.

Esa idea me desafía y me conmueve. Me hace pensar en lo desconsiderada que soy a veces con el espacio y condiciones en que se hicieron ciertas obras que estudio. Y vuelvo a la idea de la conversación y de un diálogo entre pares, y cómo abordamos esas obras de arte que vemos a través de los archivos y a veces solo mediante dispositivos electrónicos. Y pienso en todo lo que queda fuera de campo de visión con las pantallas: el contexto, el espacio, la arquitectura, los barrios, la ciudad.

Y como usuaria de algunas herramientas de inteligencia artificial para generar y afinar nuevos contenidos, no estoy tan segura de que lo que hacemos, por ejemplo, cuando interactuamos con el Chat GPT (un modelo de lenguaje capaz de comunicarse y generar respuestas en tiempo real), sea conversar. Digo esto porque Pequeña ecología propone sobre todo una recuperación activa, creativa y crítica del diálogo como instrumento de conexión.

Mientras leía el libro de Josefina Camus y Jennifer McColl le pregunte al Chat GPT qué sabía de la escena artística del SoHo de los 70 y me dijo que fue un periodo vibrante y transformador en la historia del arte contemporáneo. Me recordó que el SoHo es la abreviatura de South of Houston Street, un antiguo barrio industrial en Manhattan caracterizado por su arquitectura de hierro fundido y sus amplios lofts. Pero sería impensado que esta inteligencia artificial me proponga (por ahora) que el espacio físico de esa escena tuvo algo de agencia en sus obras, porque esa idea es un salto teórico guiado por el vértigo.

Y si bien el Chat GPT se explayó hablándome de los amplios estudios de arte que fomentaron la colaboración y la experimentación en el SoHo, cuando le pedí que profundizara en la importancia del cuerpo en ese contexto, me enumeró una lista de dimensiones que se sintió tan correcta como vacía. Es que, como inteligencia artificial, el Chat GPT no sabe lo que es tener un cuerpo. No tiene experiencias físicas ni emocionales. Y ya que me mencionó a artistas que exploraron el dolor físico y emocional, le pregunté si entendía qué era el dolor y me recordó que él o ella no tiene un sistema nervioso.

Cerré la pestaña del Chat GPT y terminé el libro impulsada por el vértigo que me generó la idea que proponen sus autoras. Esa de que un espacio físico, en crisis, sea capaz de tener agencia e incluso autoría en una escena artística. Esa sensación de urgencia y goce la tuve en el cuerpo, a ratos pulsando en la garganta, a ratos tironeando en el abdomen, a ratos destellando dentro de mi cabeza.

La noche en que dejé el libro ya terminado en mi velador, todas las vinculaciones que sus autoras proponen fueron decantando. Y no fue un proceso inmediato. Ni meramente mental. Se tomó sus días y noches. Me pasó en el cuerpo. Tener algo que decir sobre mi experiencia de la lectura de este libro no ocurrió en tiempo real ni podía ser respondido por un algoritmo, sino que construyó su demora imperfecta, lenta y humana.

Una de las ideas con la que me quedé pensando fue ¿qué es un sistema nervioso sino una red que coordina acciones y transmite señales entre diferentes partes? El sistema nervioso humano es responsable de recibir estímulos del entorno, procesar información y enviar mensajes a través de señales eléctricas. Regula funciones como el movimiento, la respiración y las emociones. Sabiendo esto, me dieron ganas de preguntarle al Chat GPT si se podría hacer una analogía entre el sistema nervioso humano y la escena artística de Nueva York en los años 70. Pero luego me pregunté, a mí misma, si esta inteligencia artificial entendería el riesgo que significa elaborar una metáfora. Y me retracté. Dejé la pantalla cerrada.

Por eso escribo estas ideas y por eso creo que la publicación de este libro es tan importante. Para promover nuevas conversaciones. Porque lo peor de depositar la expectativa de un diálogo con el Chat GPT es que, en cierta medida, ya conozco un poco su respuesta. Será cauta. Me dirá que sí, se puede hacer esa analogía, pero también que no. Me hablará de ciertas afinidades entre esas dos esferas y me pedirá que considere que es una relación que bordea lo inexacto.

Y mientras yo veré en la pantalla cómo irá formulando sus respuestas en tiempo real, me daré cuenta, con cada línea, que se irá haciendo cada vez más claro, y más evidente que el Chat GPT no está dialogando conmigo. Porque a diferencia de lo que ocurre en una conversación, no siente ni se ha afectado por nada de lo que está diciendo.

Camus, Josefina & McColl, Jennifer (2023). Pequeña ecología. Comunidad, performance & instalación. SoHo, N.Y., 1970s. Santiago: Metales Pesados. 104 páginas.

[1] “Nos conoceremos mejor los unos a los otros al acceder a las performances de cada uno y al aprender sus gramáticas y vocabularios”, Victor Turner, “From a Planning Meeting for the World Conference on Ritual and Performance”, citado en la Introducción al volumen editado por Richard Schechner y Will Appel: By Means of Performance, NY: Routledge, 1980.

También te puede interesar

BLOCK MÁGICO, DIÁLOGOS ENTRE LA MEMORIA Y LO IMAGINARIO

La exposición Block Mágico, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, recoge las obras de diez artistas chilenos residentes tanto en su país como en el extranjero, bajo la curaduría de Soledad García…

Magic Block:contemporary Art From Chile

La exposición Magic Block explora preguntas sobre la visibilidad e invisibilidad, específicamente sobre las fuerzas y energías que operan en la magia, la memoria, la escritura y la vida del secreto en sus métodos de camuflaje…

Passing Through Architecture:the 10 Years of Gordon Matta-clark

As the first large-scale exhibition of Matta-Clark's work in China, "Passing Through Architecture: The 10 Years of Gordon Matta-Clark" traces the remarkable thinking and avant-garde works of this interdisciplinary artist from 1968 to 1978...