CATALINA GONZÁLEZ Y CARLOS RIVERA: LA POÉTICA DEL RESIDUO

A simple vista, las conexiones entre las prácticas artísticas de Catalina González y Carlos Rivera se hacen esquivas y difusas, así como las estrellas fugaces. En principio porque ambos artistas, que trabajan con materiales y bajo ideas y en entornos diferentes, están unidos en esta exposición por el azar: el reconocimiento a González y Rivera con el segundo y tercer lugar, respectivamente, de la Beca de Arte CCU 2017.

La exposición que tiene lugar en la Sala de Arte CCU (Santiago) a partir de este 5 de abril celebra estos premios, a través de un recorrido sintético por sus obras recientes y trabajos anteriores que arrojan luces sobre sus prácticas actuales, aún emergentes. Reunirlos en un mismo espacio expositivo a través de un hilo conductor ha sido tanto estimulante como desafiante.

A nivel curatorial, uno de los caminos más complejos a tomar fue vincular las producciones de ambos artistas sin que el ejercicio pareciera arbitrario o forzado. El otro camino habría sido sin duda más práctico: hacer una muestra bipersonal, delimitando espacialmente el trabajo de cada uno, en lugar de empujarlos hacia un territorio común de lenguajes, historias y aproximaciones probablemente especulativo.

Tras varias conversaciones, y durante el proceso de revisión de obras, individualmente y en conjunto, el primer camino comenzó a encender sus luces. Ciertos aspectos vinculantes comenzaron a emerger de a poco entre Catalina y Carlos, el más notorio, la noción de residuo. Mientras Carlos trabaja con desechos urbanos o con herramientas que están a la mano en su taller, Catalina acude a los desechos industriales, en su caso, de la minería.

Carlos Rivera, Suelo Cielo Santiago, 2018. Pieza lacada negra intervenida con objetos encontrados en el suelo de Santiago, 105 x 75 cm. Cortesía del artista.

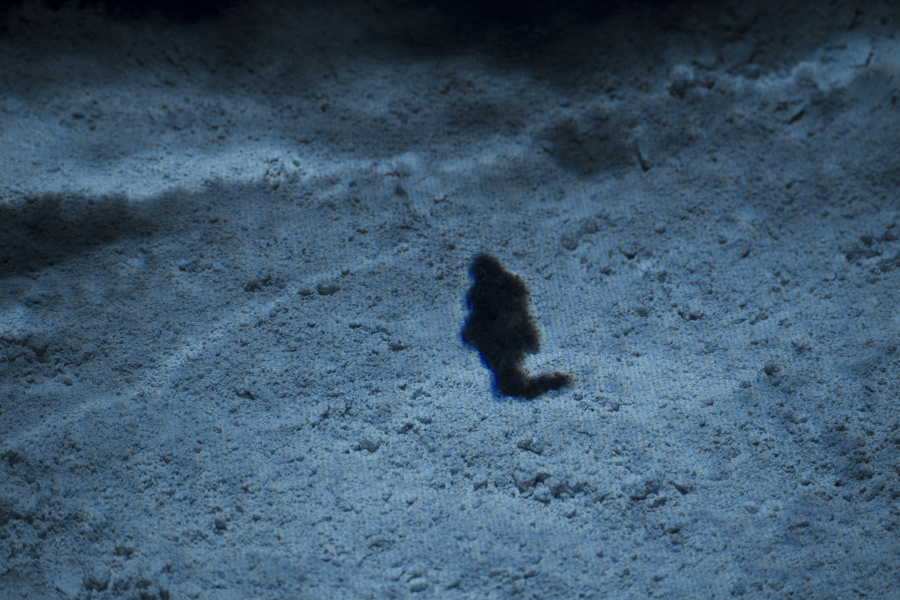

Catalina González, registro de residuo encontrado en el Desierto de Atacama, Chile. Cortesía de la artista

RESIDUO

Desde los inicios de su carrera, alrededor del año 2010, Carlos Rivera ha estado utilizando los residuos de su taller como herramientas pictóricas y compositivas. Comenzó con el masking tape y ha continuado con las cuchillas con las que minuciosamente corta este mismo material. Mediante la superposición de capas de masking sobre superficies asistidas por luz, el artista ha ido desarrollando y dominando una técnica de claroscuro evidentemente autoral.

Pinturas lumínicas -como las llama el propio artista- donde la figura humana, en solitario o en grupo, encarna movilizaciones estudiantiles, encapuchados o suicidas suspendidos en el vacío. Carlos parece así iluminar, o poner bajo el spotlight, aquellos sucesos violentos determinantes en historias tanto personales como de su país.

En trabajos posteriores, Carlos Rivera dispone los amenazantes filos de cuchillos cartoneros sobre superficies lacadas en negro intenso para crear composiciones que remiten a cielos estrellados, desplazándolos hacia las paredes de la galería para alterar nuestra percepción o punto de vista. Recientemente, esta operación de reciclaje y sus connotaciones se han ido abstrayendo. Hoy, Carlos es un recolector de escombros violentos que expulsa la ciudad.

En sus recorridos por Santiago, como una suerte de arqueólogo urbano, va rastreando el asfalto en búsqueda de residuos –postes, clavos, materiales de construcción- para crear una narrativa más enigmática y metafórica. En su rescate de estas reliquias con una impronta violenta y destinadas a desaparecer, Rivera exalta su valor significativo como evidencias de la historia de un lugar.

El residuo, o lo residual, puede ser una respuesta a la cultura del exceso y forma parte de la práctica de Catalina González desde sus inicios. Esto se manifiesta en su empleo de materiales sobrantes o que ya no cumplen una función en el sistema. La relación de Catalina con lo residual y, por extensión, con la ruina, los asentamientos y los trazados sobre terrenos, es de larga data.

La artista proviene de una familia que vive de la construcción y la arquitectura, por lo que siempre le han sido cercanas aquellas imágenes de constructos sin terminar, lugares detenidos en la ciudad o en parajes rurales, o la posibilidad de derrumbe. De alguna manera, este vínculo de la artista con los materiales y los residuos se ha ido expandiendo hacia una crítica a la penetración agresiva de la industria en el paisaje, al extractivismo como gesto político y social, como postura en el mundo y como huella. En sus obras subyace así un llamado a hacernos cargo de las consecuencias de la carrera por la riqueza material, en tanto conlleva a la pobreza de otros.

Catalina González, Ciudades de agua, proyecto Continuum, 2016-2018, intervención con azufre en Alto Hospicio, Desierto de Atacama, Chile. Video HD, color, sonido stereo, 7′. Testimonio: María Huinao; intervención: Rodrigo Castillo y Catalina González; cámara: Catalina González. Cortesía de la artista

Carlos Rivera. Registro de huella de «flanche» encontrado en las calles del centro de Santiago, 2018. Cortesía del artista

TERRITORIO

La exploración del territorio es también una práctica común entre ambos artistas, cada uno enfocado en aquél lugar próximo a su experiencia de vida o que le es familiarmente entrañable. En Carlos Rivera se trata de la indagación urbana; en el caso de Catalina González, los viajes por el desierto del Norte chileno. Carlos centra su investigación en Santiago, capital y “centro” de actividad del país. Catalina hurga en la “periferia”, encontrando en ese espacio marginal un tiempo específico, marcado por los rápidos cambios que pueden llevar tanto el “desarrollo” programado como la desidia impremeditada.

Para Umbra (2012), Catalina González se internó por varios meses en Puchuncaví y Bahía de Quintero, en la V Región de Chile, zonas cuyos paisajes han sido intervenidos dramáticamente por las actividades mineras. Allí recogió kilos de residuos de la industria de refinería de cobre, o “escoria de cobre”, para crear la maqueta de una ruina desparramada, de límites difusos, que habla sobre la situación de explotación y abandono en la que se encuentran éstos y otros sitios en Chile.

Según la artista, se trata de “lugares olvidados de las políticas y del brillo del progreso, que se transforman en un espejismo o que no corresponden a un discurso de imagen-país (…) En los bordes del desierto hay espacios donde uno puede encontrar una verdad expuesta y las fisuras del sistema” [1].

Para Carlos Rivera, la ciudad constituye el lugar de trabajo, el soporte y material de obra. En este sentido, su intención está puesta en exponer y asignar importancia a ese espacio que habita y circula: excavar en su memoria, interrogar sus límites, hacerlo presente, como en el caso de sus exposiciones más recientes, (Des)astre y Sin Estrellas (ambas 2017), en las que hace visible la memoria residual de Palermo, en Italia, y de Santiago de Chile, respectivamente.

Catalina González, Ciudades de agua, proyecto Continuum, 2016-2018, intervención con azufre en Alto Hospicio, Desierto de Atacama, Chile. Video HD, color, sonido stereo, 7′. Testimonio: María Huinao; intervención: Rodrigo Castillo y Catalina González; cámara: Catalina González. Cortesía de la artista

Carlos Rivera, Día, mes y año, 2018. Semáforo encontrado en la esquina de Compañía con Almirante Barroso, dimensiones variables. Cortesía del artista

MEMORIA

La historia y la memoria atraviesan las prácticas de ambos artistas, en particular, los relatos imbuidos en el residuo de los lugares que han explorado, o en los personajes protagonistas de hechos que han marcado y siguen marcando la historia de Chile. En su nueva serie de trabajos creados a partir de la apropiación subrepticia de postes y las bases de señalética vial de las calles de Santiago, Carlos Rivera desentraña los motivos de su mutilación, más allá de manifestar un interés estético por estas formas.

Estos vestigios –anulados de toda funcionalidad y signo- corresponden a los estragos de alguna marcha reivindicativa, una celebración deportiva, un accidente automovilístico o, simplemente, a los efectos del tiempo. Al sacarlos de raíz, mediante un gesto casi “vandálico”, el artista añade a estos remanentes otras capas de historias -y de lectura- de transgresión, mientras que la acción anónima e improvisada de transeúntes que han ido tapando estas “heridas” de la calle con trozos de cartón crea otras narrativas. Aunque podríamos pasar horas especulando sobre cómo fueron arruinados estos objetos, lo que al artista le interesa en esta operación es mostrar “esa huella violenta que devela el presente de un pasado que ya no está” [2].

Rivera continúa investigando el destino y circunstancias siniestras que rodean a estos vestigios. En la Sala de Arte CCU ha dispuesto lo que podríamos llamar “el cadáver de un semáforo”, tendido en el piso, en la posición original como el cuerpo fue hallado en uno de sus últimos recorridos. Aquí, frente al encuentro de este objeto inerte, anodino y recontextualizado, el artista nos convoca a una situación misteriosa y trágica, de suspensión del tiempo, de dislocación momentánea del espacio.

En la obra de Catalina González, historia y memoria funcionan como fuerzas de empuje para situar en el presente la contingencia –y permanencia en el tiempo- de determinados asuntos, como las disputas limítrofes de Chile, las huellas de la dictadura pinochetista, o las implicaciones políticas, sociales y ecológicas de la explotación minera. Los conflictos geopolíticos llamaron su atención desde que comenzó a trabajar en la V Región, y de hecho esa fue una de las razones por las que luego se trasladó al Norte, donde comienza a tener experiencias más directas con las zonas industriales y, en lo sucesivo, se pone a investigar las consecuencias sociales, ecológicas y territoriales de la explotación en las huaneras, las salitreras y las mineras.

La llegada de Catalina González a Alto Hospicio, ciudad ubicada en la provincia de Iquique, determina un nuevo rumbo en su trabajo. Este lugar, conocido por su baja calidad de vida y crecimiento demográfico acelerado desde la década de los 90, es también recordado por el asesinato, hace ya 15 años, de 14 mujeres a manos de un taxista, a quien se le llamó «El sicópata de Alto Hospicio».

Pero Catalina también ha conocido allí a otras mujeres cuyas tragedias vienen desde mucho antes, de los años de la dictadura: mujeres detenidas desaparecidas, o sus familiares, en la aledaña localidad de Pisagua, en la nortina Provincia de Tamarugal. Lugar magnético y tremendo en su geografía, vertiginoso y con capas de historias de ocultamiento y dolor que son transparentadas en su arquitectura y paisaje, hoy en estado de soledad y abandono, Pisagua fue centro de detención durante dos periodos en la historia reciente de Chile: a finales de los años 40, y luego entre 1973 y 1974, en pleno régimen militar de Pinochet.

Catalina comienza a indagar en la historia de estas mujeres junto a otras artistas del norte (María Inés Candia, Vania Caro Melo y Juana Guerrero), lo que genera el proyecto Efecto Perimetral, de donde deriva su obra Circunvoluciones (2017), un poético video que registra a las ex presas políticas Patricia Fuentes, Elena Espinoza, Sandra García y Odessa Flores -sobrevivientes que aun luchan por la verdad- deambulando por líneas y círculos trazados en el suelo que remiten a los geoglifos, pero que en realidad son marcas de puntería aérea, huellas de la ocupación militar. Para la artista, colaborar con estas mujeres fue una decisión drástica, una nueva toma de posición frente a su obra, pues implicaba romper con sus propios límites de trabajar desde el yo para involucrar a –y “hacerse cargo de”- otras personas.

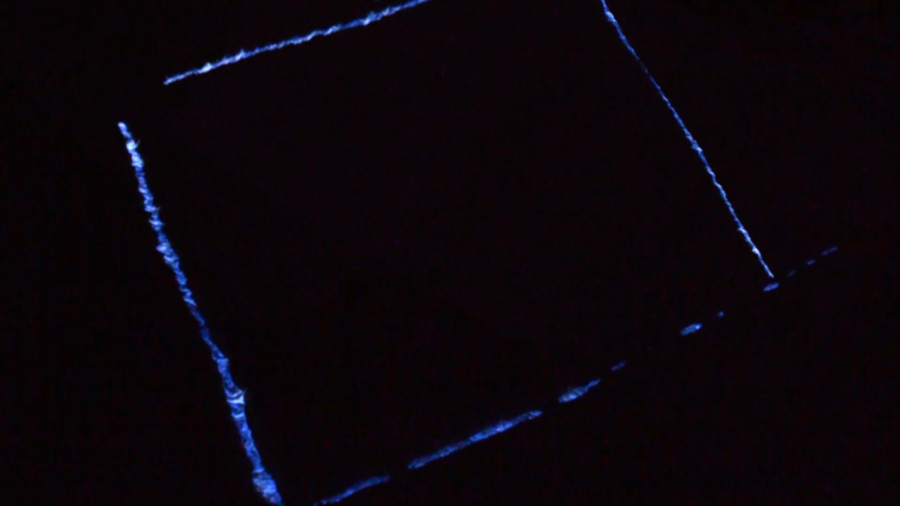

Carlos Rivera, Sin estrellas, 2014-2018, imágenes realizadas en masking tape retroiluminado,

57 x 77 cm c/u. Cortesía del artista

Catalina González, Circunvoluciones, 2017. Video HD, blanco y negro, sonido stéreo, 5’51’’. Acciones sobre blancos militares en quebrada de Teliviche, Pisagua, Región de Tarapacá, Chile. Con Patricia Fuentes, Sandra García, Elena Espinoza, Odessa Flores, Catalina González. Cortesía de la artista

CUERPOS

El cuerpo como repositorio de traumas es expuesto en la obra de ambos artistas en su total fragilidad. Podríamos hablar, incluso, de las mujeres caídas de Catalina González y de los cuerpos caídos de Carlos Rivera. Casualmente, la primera vez que Carlos realizó una de sus series de cuerpos saltando al vacío tenía la intención de conmemorar el anonimato de los desaparecidos en dictadura.

“Metafóricamente, pienso esta obra como si fuera un firmamento citadino que se funda en el hecho de que muchas de las estrellas que vemos en el cielo ya están muertas. Como sabemos, las estrellas nacen y viven por un tiempo determinado -al igual que nosotros- pero debido a la extrema distancia en la que se encuentran, cuando llega su luz es posible que ya no existan” [3].

Una reflexión que sigue dando vueltas en sus trabajos más recientes, como los presentados en las muestras Sin estrellas y (Des)astre, esta última palabra asociada a la tragedia, pero también a su significado etimológico: sin astro, sin estrella.

En la obra de Catalina González el cuerpo femenino resiste y desaparece, mientras que el cuerpo social, ese cuerpo militar y masculino, transgrede los límites. Circunvoluciones, particularmente, da cuenta de ello: mujeres cuyos cuerpos en resistencia enfrentan la mirada panóptica militar; cuerpos que desaparecen y reaparecen en la vastedad -como las figuras luminosas de Rivera.

Al recorrer los objetivos militares, estas mujeres reivindican su existencia y se convierten en hitos de la memoria de este paisaje. Tanto para Catalina como para Carlos, los cuerpos son testigos de un lugar; están presentes, siempre acompañados de sus sombras.

Catalina González, registro de escoria de cobre en el Desierto de Atacama, Chile. Cortesía de la artista

Carlos Rivera, Vínculos de Proximidad, 2016. Pieza lacada negra e intervenida con filos de cuchillos cartoneros,152 x 244 cm. Cortesía del artista

OSCURIDAD

La oscuridad, en tanto atmósfera y metáfora, es otro elemento presente en las obras de ambos artistas. La materia oscura, un concepto enraizado en la astrofísica y cosmología física, es materia plástica en los trabajos de Carlos Rivera. El artista ha centrado sus investigaciones en cómo crear luz a partir de la oscuridad, construyendo noches estrelladas con laca espesa y cuchillas afiladas.

La “oscuridad de la luz”, como él llama a estos resultados, “posee una profundidad pura y siniestra, muy vinculada a la ceguera”. “La oscuridad”, añade, “es la evidencia del vaciamiento, la monocromía de la ausencia, un plano que esconde los detalles y nos invita a observar eso que no ‘podemos’ ver… Un lugar visual más allá de las formas visibles” [4].

Catalina González no solo ha trabajado con esa densa materia negra que es la escoria de cobre -curiosamente, tan brillante que refleja la luz, similar al efecto de las cuchillas sobre fondo negro de Rivera-, sino que también se ocupa de ciertas historias “oscuras” de la memoria de Chile: las de las ex presas políticas y territorios chilenos que siguen reclamando “ver la luz”, o las de los desplazamientos forzados que ocurrieron durante la dictadura en Alto Hospicio, y que se articulan en una de sus obras como la vista nocturna de un desierto iluminado apenas por una estela de azufre en llamas.

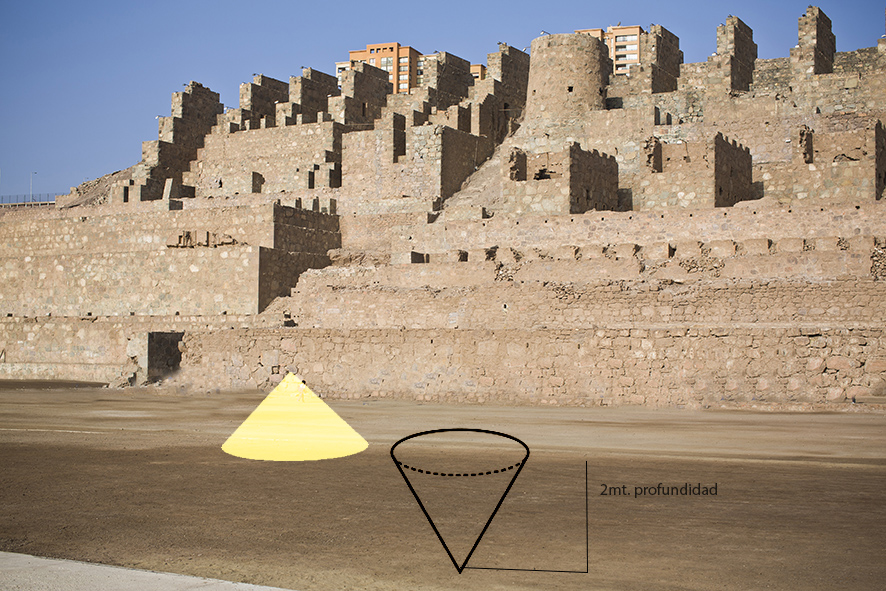

Es parte de lo que vemos en su video Ciudades de agua, proyecto Continuum (2016-2018), realizado en la pampa de Alto Hospicio para rememorar las primeras tomas de terreno y asentamientos forzados que se dieron allí en 1983. Estos precarios campamentos, expuestos a ser derribados por el viento, fueron condenados al olvido y a la desaparición, pero han quedado fijos en la memoria de sus habitantes.

Con azufre, un elemento químico que, al ser llevado a una temperatura de 200 grados, se enciende y genera gases tóxicos, Catalina va redibujando los planos de estos asentamientos, traídos al presente por la memoria de algunos de esos primeros habitantes. Como un murmullo, la luminiscencia del trazado se va apagando antes de que la artista termine de completar la forma, evocando así nociones como memoria y olvido.

Por otro lado, la oscuridad abrupta en la que se sumió Alto Hospicio en aquella época dictatorial fue una de las amenazas con las que se enfrentaron sus pobladores cuando fueron llevados a la fuerza desde Iquique. La estela azul que va dejando el trazado de azufre sobre esa pampa es, así, símbolo de los recuerdos y sufrimientos vividos por sus pobladores durante esas noches.

El depósito de azufre de Alto Hospicio, cuya existencia es anterior a las tomas y campamentos que dieron inicio a la ciudad, se ubica muy cerca del lugar donde vivía Catalina. Ahora que la azufrera cierra ante la falta de demanda por parte de la industria del cobre, y que la artista deja esas tierras para asentarse en Santiago, Continuum adquiere un carácter aún más simbólico.

Esta obra, en definitiva, trata sobre la memoria que se suscribe en ese paisaje y en sus pobladores y, de manera más amplia, habla sobre los desplazamientos geopolíticos y las modificaciones territoriales que, en cualquier parte del mundo, son producto de los abusos de poder estatal.

Carlos Rivera, Sin estrellas, 2014-2018, imágenes realizadas en masking tape retroiluminado,

57 x 77 cm c/u. Cortesía del artista

Catalina González, Circunvoluciones, 2017. Video HD, blanco y negro, sonido stéreo, 5’51’’. Acciones sobre blancos militares en quebrada de Teliviche, Pisagua, Región de Tarapacá, Chile. Con Patricia Fuentes, Sandra García, Elena Espinoza, Odessa Flores, Catalina González. Cortesía de la artista

PRESENCIA/AUSENCIA

Tanto Carlos Rivera como Catalina González indagan a través de sus obras en la dicotomía presencia/ausencia, manifiesta en la exploración gráfica, histórica, semiótica y social de la huella y la silueta. La silueta como un campo de delimitación; la huella como marca. En la obra de Catalina esto se hace evidente en los trazados con azufre, así como en las marcaciones de su obra Pampa Negra (2016), una serie fotográfica que dio pie a Circunvoluciones, y que registra los blancos militares en el desierto de Atacama, específicamente entre la quebrada de Tiliviche y Pisagua, en la Región de Tarapacá.

La artista visibiliza aquí historias del pasado, las heridas y los cuerpos víctimas de la tortura. Visibilidad/invisibilidad, presencia/ausencia que la artista aborda a través de estudios y ejercicios espaciales, como en el caso del trazado con azufre en Alto Hospicio, que hace “aparecer la memoria de ese primer gesto de construir en la nada” [5].

Mientras que de Umbra se desprende la noción de ruina arquitectónica (presencia/ausencia), en otros trabajos Catalina González lidia con la desaparición como algo corpóreo y palpable, en efecto, como experiencia de vida. En un terremoto que sacudió fuertemente la zona norte del país en el año 2010 falleció a su lado su mejor amiga, Érica Sánchez. “Desde ahí viví de manera propia la desaparición, y el desierto adquirió una densidad y espesura particulares” [6].

A esta educadora de arte está dedicada la obra El paisaje que nos une (2014), una fuente –originalmente instalada en la ruina de la refinería de plata Huanchaca, en Antofagasta, y reconstruida especialmente para esta exposición- que tiene impreso en su fondo un mapa político de una parte del desierto de Atacama, cuando pertenecía a Bolivia, antes de la guerra del Pacífico. En el contenedor se produce una suerte de alquimia entre agua, azufre, oxidación, movimiento, sonido y la imagen de territorios históricamente inconexos: Chile y Bolivia; una interacción de elementos que genera nuevas relaciones simbólicas.

En esta y otras obras de la artista en las que emplea el azufre (Continuum), el elemento es convocado también como símbolo de división, segregación y rechazo, ya que se utiliza en el norte de Chile como límite para proteger las casas de los insectos y, en el caso de la azufrera de Alto Hospicio, que alimenta a industrias como la del cobre, actúa como un agente más de marginalización del espacio.

En el caso de Carlos Rivera, la tensión dialéctica entre presencia/ausencia se manifiesta en los juegos de luces y sombras de sus cajas de luz con siluetas de personajes en caída hechos con cinta adhesiva, así como en los vestigios urbanos (flanches, o planchas de anclaje de señalética vial extraídos del suelo de Santiago) que usa como material puro en sus obras más recientes (Monocromía de la ausencia, 2018).

El impulso atento y afinado que dirige su recolección de objetos por las calles y en su espacio de trabajo está destinado a hacer visible lo que damos por sentado: los accidentes en las veredas; la condición anónima, pero útil y servicial, de las herramientas de taller; la historia de una ciudad narrada a través de los objetos que ésta misma desecha.

En Distante de luz (2017), una cortina (blackout negro) con agujeros causados espontáneamente por el uso y el desgaste, Rivera no solo nos presenta otros de sus cielos estrellados, sino que también devela una arista del conflicto educativo en Chile a través del mismo material, apropiado de una sala de clases de la Universidad ARCIS, donde estudió y ahora es profesor.

Actualmente, esta universidad privada se encuentra tomada, tras anunciarse su cierre definitivo por parte del Ministerio de Educación, debido a una severa crisis económica. La planta docente y funcionaria, así como los alumnos, se debaten entre terminar o no el año académico 2017. Esa cortina viene a representar así una historia de fracaso, un “apagón” o una “bajada de telón”. Detrás de ella está la luz como guía en el oscuro sendero que transita la educación pública y privada en Chile. Ya Rivera había abordado el tema en Nos(s) Vemos (2012), una mirada poética a las movilizaciones estudiantiles del 2012.

Catalina González, registro de huella en el desierto, Norte de Chile. Cortesía de la artista

Carlos Rivera. Registro de huella de «flanche» encontrado en las calles del centro de Santiago, 2018. Cortesía del artista

AMENAZA

Una sensación de amenaza siempre latente subyace en la obra de estos artistas, a través de imágenes y el registro de situaciones asociadas al peligro, lo macabro o lo violento en contextos tanto urbanos como periféricos. “Por lo general”, dice Carlos, “cuando entramos en contacto con algo por primera vez, lo tocamos, olemos o incluso probamos, pero en el arte tradicional no sucede lo mismo: aquí solo miramos. De ahí mi interés por generar piezas amenazantes e intocables, compuestas por materiales peligrosos que exageren estas distancias relacionales. Paradójicamente, se produce una distancia que también aproxima” [7].

El artista crea “noches amenazantes” en su serie de piezas lacadas en negro e intervenidas con filos de cuchillos cartoneros (Vínculos de Proximidad, 2016), o nos sugiere relatos inconclusos, pero ciertamente vehementes, detrás de las acciones premeditadas o circunstanciales que van cambiando el paisaje urbano de la capital chilena.

En Monocromía de la ausencia (2018), una obra pensada especialmente para esta exposición, Rivera crea una composición abstracta y monocroma a partir de un “archivo” de flanches que ha ido construyendo a lo largo del verano de 2018, y que probablemente seguirá expandiéndose para el futuro desarrollo de una serie.

A lo largo de su práctica, Carlos Rivera ha ido recorriendo distintos puntos de un gran entramado de soluciones y también de posibilidades artísticas, un mapa procesual siempre cambiante, pero que alcanza su coherencia y lógica propia en un conjunto de obras entrelazadas por gestos de recolección, reutilización y recontextualización.

Pero, ¿qué nos quiere decir el artista al coleccionar estas piezas, de algún modo, insignificantes para el común de la mirada? Quizás, sin proponérselo, Carlos está registrando la singularidad de sucesos decididamente violentos, algunos desapercibidos por los medios de comunicación pero que, en su conjunto, a través de piezas como Monocromía de la ausencia, reconstruyen el macro-relato social de una ciudad.

Catalina González, en tanto, remite a la amenaza del olvido, de la pérdida de memoria o de la destrucción del paisaje a causa de siniestras operaciones neoliberales y extractivistas. En sus obras, el desierto del norte de Chile nos advierte continuamente de su propio olvido, de su deriva, así como de la desaparición de cuerpos en estos vastos territorios, algunos de difícil acceso.

“La pérdida de memoria es inminente; los testigos van muriendo y los lugares van cambiando, pero sin aprendizaje y sin memoria. Que es lo mismo que no pensar, o construir en el aire. Creo que Bolívar lo dijo de manera muy gráfica: ‘He arado en el mar y sembrado en el viento’” [8].

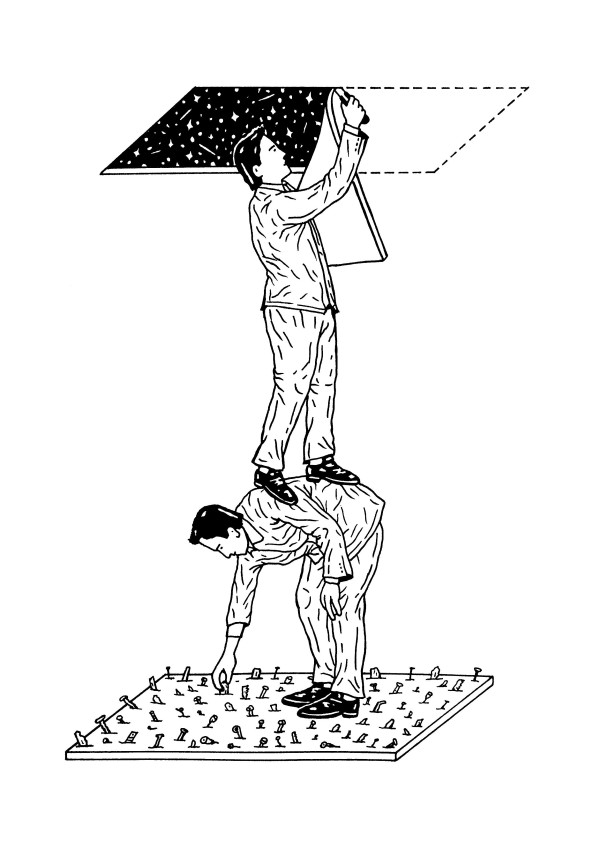

Dibujo de Francesco Tagliavia respecto a la obra de Carlos Rivera. Cortesía del artista

Boceto para intervención en ruinas Huanchaca, desierto del Norte de Chile. Cortesía de la artista

ESPACIALIDAD

La ubicación espacial de las obras en una exposición viene dada tanto por su resolución formal como por la intencionalidad de los relatos que estas tienen detrás. Carlos y Catalina han desarrollado estrategias pertinentes para hacer presentes sus trabajos en el espacio, involucrando en algunos casos el cuerpo de quien las recibe, en una suerte de gimnasia –agacharse, desplazarse- que interpela ese cuerpo, en otros casos, invitando a percibir y mirar de otro modo lo que se da por hecho.

Esto se manifiesta primeramente cuando Carlos va por las calles cabeza gacha, inclinándose para recoger del piso, luego cuando lleva esos residuos a la pared, a modo de pinturas objetuales que se convierten en espejos de nuestra propia realidad (la noche estrellada, por ejemplo). Al tensionar opuestos (cielo/suelo, día/noche, luz/oscuridad), el artista posiciona su obra en “una cinta de Meobius, una superficie infinita en la que interior y exterior se entremezclan, y lo que estaba en un lado acaba en el contrario, y viceversa” [9].

Catalina González usa el piso del espacio expositivo como soporte para “(re)integrar” –y recrear- en otros contextos acontecimientos que se suceden en el Norte Grande Chile, como lo ha hecho en las obras Circunvoluciones, donde proyecta sobre una cama de cal un video en el que mujeres víctimas –o familiares- de detenciones y desapariciones de la dictadura de Pinochet recorren marcas de puntería hechas por los militares en el desierto, y Umbra (2012), que se expone aquí, reconfigurada, por segunda vez.

“El trabajo con el espacio es esencial, en todos los sentidos; me refiero a que si el espacio al que refiere la obra es también constitutivo de ella, donde se emplazará también lo es; es parte de la construcción de la obra. La obra se complementa en su espacialidad y dialoga así con el tiempo del espectador. Su emplazamiento es parte de una investigación y es experimental, ya que no siempre tiene el resultado que uno espera, pero también lleva a soluciones imprevistas y que transforman incluso parte del sentido de la obra: ésta se abre a posibilidades nuevas, y me interesa que haya ese flujo, que no sea rígida” [10].

[1] Catalina González en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[2] Carlos Rivera en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[3] Carlos Rivera en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[4] Carlos Rivera en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[5] Catalina González en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[6] Catalina González en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[7] Carlos Rivera en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[8] Catalina González en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[9] Carlos Rivera en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

[10] Catalina González en conversación con la autora, Santiago de Chile, febrero de 2018.

*Este texto se publica en el catálogo que acompaña a la muestra La Poética del Residuo, de Catalina González y Carlos Rivera, y que estará abierta del 5 de abril al 1 de junio de 2018, en la Sala de Arte CCU, Vitacura, Santiago de Chile

También te puede interesar

ALEJANDRO DE LA FUENTE: “HAY UN IMPULSO MUY POLÍTICO POR BLOQUEAR O NEGAR LA MEMORIA”

El curador Alejandro de la Fuente, a cargo del remontaje de “Obrabierta. Actualmente en ejecución”, del artista Hernán Parada, reflexiona acerca del vínculo entre arte e historia como lugar de exigencia de verdad y...

Gianfranco Foschino. los Ojos del Agua

A lo largo de la trayectoria de Gianfranco Foschino, sus videos silenciosos nos dejan la sensación de que la naturaleza quiere ser escuchada, movilizando nuestras creencias sobre la fugacidad de la vida, activando un...

HACER AGUA, DE MÁXIMO CORVALÁN-PINCHEIRA

"Hacer Agua", como ejercicio de memoria, que además se sitúa en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, nos invita a pensar en momentos determinantes de la historia: mediante...