¿PUEDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMAR EL MUNDO DEL ARTE?

ENTREVISTA A CHRIS SALTER

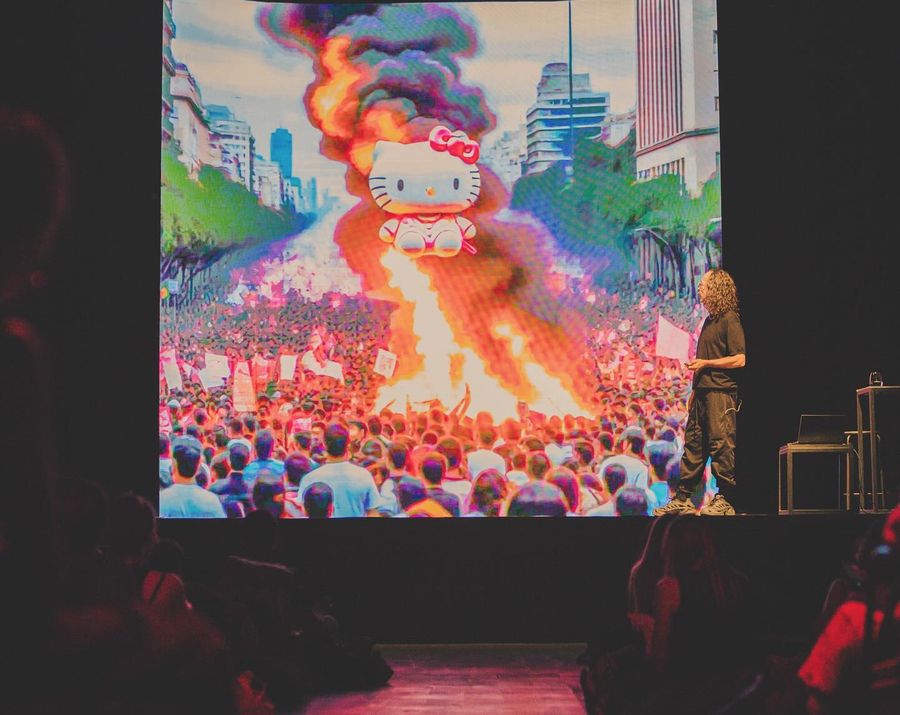

En el marco de la primera edición de Intersecciones del futuro: inteligencia artificial en los ecosistemas culturales, un espacio dedicado a la exploración de los cruces entre la inteligencia artificial y los ecosistemas culturales, la historiadora del arte, curadora e investigadora argentina Jazmín Adler entrevistó a Chris Salter, profesor y director de Immersive Arts Space en la Zurich University of the Arts. Salter es un experto en el compromiso artístico con la tecnología, la inmersión digital, las realidades mixtas y la convergencia de medios de comunicación y prácticas performativas.

El campo de investigación de Adler abarca las relaciones entre el arte, la ciencia y las tecnologías, así como las omisiones historiográficas en las narrativas canónicas de la historia del arte tecnológico, particularmente aquellas que vinculan la escena latinoamericana con los relatos del Norte Global. Además, explora las conexiones entre arte, tecnología, política y materialidad en Latinoamérica.

En esta entrevista, ambos reflexionan sobre el fascinante y enigmático mundo de la inteligencia artificial en el ámbito de las artes.

¿Puede la inteligencia artificial transformar realmente el mundo del arte? ¿Qué entendemos por lo «inteligente» y lo «artificial»? ¿Cómo la inteligencia artificial ha generado cierta desconfianza en relación con la anulación de la creatividad humana? ¿Pueden las máquinas reemplazar verdaderamente a los artistas? ¿Cómo abordar la práctica técnica y crítica en la producción artística contemporánea?

Intersecciones del futuro es un programa creado por ARTLAB y FUTURX. Ambos proyectos coordinan la ARTLAB ACADEMY, un espacio para generar nuevas propuestas de aprendizaje que contribuyan a fomentar, experimentar y conceptualizar los ecosistemas culturales y creativos en su relación con las tecnologías.

Durante cuatro jornadas del pasado mes de febrero, ARTLAB en Buenos Aires fue el escenario de una serie de exposiciones, talleres y paneles que convocaron a la reflexión sobre el devenir del arte en la era digital. Este vibrante diálogo celebró la fusión entre la tecnología de avanzada y la expresión artística, al tiempo que ahondó en las complejidades, tensiones y posibilidades que ofrece esta intersección.

Otra actividad destacada del programa fue la conversación entre Jazmín Adler, Adrian Notz, curador de AI + Art Initiative en el ETH AI Center (Suiza), y la artista, escritora e investigadora interdisciplinaria paraguaya Kira Xonorika, donde analizaron de manera crítica la integración de la tecnología en el ámbito artístico.

Intersecciones del futuro fue posible gracias al apoyo de Pro Helvetia Sudamérica.

Jazmín Adler: La idea de este encuentro es intercambiar algunas ideas con Chris sobre este maravilloso -y también enigmático- mundo de la o las inteligencias artificiales en el ámbito de las artes. Venimos siendo testigos del modo en que las inteligencias artificiales, o este ecosistema de inteligencia artificial viene transformando de manera bastante radical las maneras de concebir, producir y difundir las obras de arte. Y parece que con esto ya contesté la pregunta que titula esta mesa de si puede la inteligencia artificial transformar el mundo del arte. Vamos a procurar, entonces, complejizar el tema un poco más.

Antes de comenzar la conversación con Chris, quiero invitarlos a que de a poco vayamos desmitificando algunas ideas y términos que son inherentes a esta categoría de inteligencia artificial. En algún punto, como señalan varios autores y autoras, no es ni tan inteligente ni tan artificial. Por ejemplo, la investigadora australiana Kate Crawford, en las primeras páginas de su libro Atlas de inteligencia artificial: poder, política y costos planetarios, señala que las inteligencias artificiales son artificiales hasta cierto punto, dado que están bien ancladas en la realidad: incorporan o suponen mano de obra, infraestructuras políticas, sociales, económicas, coyunturas particulares, combustibles, minerales, etcétera. En este sentido, hablar de lo artificial radicalmente no es del todo correcto.

Por otra parte, las inteligencias son inteligentes hasta cierto punto o, en todo caso, tendríamos que pensar a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia. Si estamos pensando en una inteligencia en un sentido humano, Chris ha señalado en otras oportunidades que cuando pensamos en el tipo de inteligencia que se supone que las máquinas están intentando replicar, muchas veces se piensa en una inteligencia humana como meramente mental, racional o lógica; sin embargo, la inteligencia va mucho más allá. Incorpora, por supuesto, procedimientos lógicos, pero también compromete emociones, afectos, percepciones, memoria, tiempo, espacio, etcétera.

Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y aprovechando el perfil tan interesante de Chris como artista, docente e investigador, en vez de pensar en términos de si puede la inteligencia artificial transformar el mundo del arte, podríamos preguntarnos: ¿cuáles son los aspectos realmente nuevos que introducen estas llamadas inteligencias artificiales en las artes? ¿Realmente incitan nuevas maneras de concebir las obras, desarrollar los procesos creativos, producir nuevas clases de experiencias artísticas? ¿Hasta qué punto esos cortes son tales?

Como historiadora del arte, no me interesa tanto pensar a la inteligencia artificial en términos de ruptura, como si fuera un gran hiato en la historia del arte en relación con otras prácticas artísticas. Para romper el hielo y empezar a enriquecer el intercambio, te pregunto: ¿podemos ubicar continuidades con otra clase de prácticas artísticas?

Chris Salter: Para comprender adecuadamente el término inteligencia artificial es fundamental problematizar su significado y origen. Retrocedamos un poco a los orígenes de este término. La primera vez que el término comenzó a utilizarse de manera más común fue en 1956, y su creador fue el matemático estadounidense John McCarthy.

McCarthy propuso este término durante un seminario organizado por la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, como sabemos, era una organización influyente dirigida en parte por la élite económica, vinculada al magnate petrolero Rockefeller. McCarthy propuso este taller de seis semanas, un seminario en el que participarían científicos, físicos, matemáticos, predominantemente hombres blancos de clase media.

El objetivo de este seminario era explorar cómo las computadoras, es decir, las máquinas, podrían imitar la inteligencia humana. ¿Qué entendemos por inteligencia humana en este contexto? Nos referimos a la capacidad de razonar, tomar decisiones y resolver problemas.

Esta breve contextualización nos permite entender que el término inteligencia artificial surge en un contexto específico, influenciado por la época y las circunstancias históricas. La idea de imitar la inteligencia humana planteada en este seminario refleja una concepción particular de lo que significa ser inteligente, así como los objetivos y motivaciones detrás del desarrollo de la inteligencia artificial. Es importante tener en cuenta estos antecedentes para comprender las implicaciones y los debates contemporáneos en torno a la inteligencia artificial.

Entonces, en este seminario participaron ocho investigadores con la idea de resolver el problema de cómo hacer que las máquinas replicaran la inteligencia humana. Sin embargo, algunos años más tarde se dieron cuenta de que esto no sería posible en el corto plazo. Se proyectó que tomaría al menos diez años para que las máquinas pudieran imitar completamente el funcionamiento de la inteligencia humana, es decir, razonar, resolver ecuaciones matemáticas y proporcionar pruebas que respaldaran esas soluciones.

Lo interesante es cómo estos investigadores empezaron a reflexionar sobre la inteligencia. Plantearon la idea de que para que una máquina fuera inteligente, debían descubrir e imitar las reglas que gobiernan el cerebro humano, que consideraban la sede de la inteligencia humana. En 1956, cuando se desarrolló este seminario, la primera computadora, un mainframe gigantesco llamado ENIAC, tenía apenas ocho años de antigüedad. Entonces, la idea era descubrir estas reglas y aplicarlas a una máquina para que pudiera imitar la inteligencia humana.

Esta concepción de la inteligencia artificial estaba basada en reglas y símbolos. Se creía que, si estas reglas podían ser codificadas en símbolos, entonces se podría generar inteligencia artificial. Esta aproximación se denominaba inteligencia artificial simbólica, ya que se basaba en encontrar las reglas que subyacen al funcionamiento del cerebro humano y traducirlas a símbolos para aplicarlas a las máquinas.

Entonces, la pregunta que deberíamos plantearnos es si podemos aplicar este concepto de inteligencia artificial de la década de 1950 a la creación artística. En este sentido, hay algunas preguntas inevitables que deberíamos hacernos. Por ejemplo: ¿la creación artística está basada en la resolución de problemas? ¿Está basada en el razonamiento? ¿Y en la toma de decisiones?

Si consideramos que la creación artística implica resolver problemas, razonar y tomar decisiones, entonces podríamos trazar un paralelo con la concepción de la inteligencia artificial simbólica que se planteó en aquel entonces. Es decir, el artista sigue una serie de decisiones, como si fuera un árbol de decisiones, mediante el cual avanza o retrocede en su proceso creativo.

JA: Creo que eso no sucede en el arte, como tampoco sucede en la vida. Si bien muchas veces nos gustaría que ocurriera porque simplificaría bastante las cosas, no funciona así. Y, de hecho, una de las cuestiones que se despliegan aquí, un poco en relación también con esto de las continuidades que recién planteábamos, tiene que ver con el problema de la creatividad. Seguramente, quienes están aquí también habrán leído muchas notas y posteos en redes sociales demonizando esta expansión de la inteligencia artificial en el ámbito de las artes, demostrando cierta desconfianza o reticencia hacia sus desarrollos, bajo la sensación de que las máquinas, como tantas veces se predijo, terminarán anulando la creatividad.

Pareciera ser que la inteligencia artificial pone en jaque la estética idealista que desde el siglo XIX fue fortaleciéndose e instalándose también en el ámbito de la cultura en general. En efecto, la inteligencia artificial está disputando un lugar históricamente destinado a la creatividad humana.

CS: Es realmente interesante lo que mencionas. Parece que como seres humanos siempre hemos estado obsesionados con la idea de nuestra soberanía en la definición de la inteligencia, la voluntad y la creatividad. Y esto cobra aún más relevancia cuando nos enfrentamos a la pregunta sobre si las máquinas reemplazarán a los humanos, una cuestión que tiene décadas, incluso siglos, de antigüedad.

Esta pregunta no es algo nuevo que surgió recientemente con la llegada de la inteligencia artificial moderna. De hecho, se remonta a la época de la Revolución Industrial, cuando se crearon procesos para mecanizar tareas que anteriormente realizaban los humanos. Por ejemplo, con el surgimiento de la fotografía, la gente se preguntaba qué significaba ahora que una máquina podía reproducir lo que antes solo la memoria humana podía recordar.

Antes de la fotografía, la única manera de preservar algo en la memoria era a través del ejercicio de la memoria humana. Aunque hubo ejemplos anteriores, como la cámara oscura, el daguerrotipo marcó un hito significativo en la reproducción mecánica, lo que llevó a reflexionar sobre el papel del ser humano como único responsable de lo creativo.

Entonces, la pregunta no se centra tanto en si las máquinas reemplazarán a los artistas, sino en otro aspecto. Recientemente, se publicó un artículo en el New York Times que aborda un estudio sobre los diferentes puestos de trabajo que serán afectados y reemplazados por la inteligencia artificial. Lo interesante es que este artículo señala que la IA ya es una tecnología socioeconómica presente en nuestras vidas, y su impacto no se limita únicamente a los trabajos que involucran máquinas.

El estudio destaca irónicamente que los puestos de trabajo que más probablemente serán reemplazados son aquellos de los programadores de software, es decir, las personas que están creando la inteligencia artificial. Esto plantea una paradoja interesante: aquellos que están contribuyendo al desarrollo de la IA podrían eventualmente ser reemplazados por la misma tecnología que están ayudando a crear.

Por otro lado, los trabajos que no serán tan fácilmente reemplazados por la inteligencia artificial son aquellos que implican habilidades manuales y de clase trabajadora, como los conductores de vehículos, los trabajadores de limpieza, los cocineros, entre otros. Estas tareas son más difíciles de automatizar debido a su naturaleza práctica y variada.

En contraste, la IA tiene el potencial de reemplazar a profesionales como abogados, ingenieros de software y asesores financieros, es decir, aquellos cuyos trabajos generan importantes ingresos económicos en la actualidad.

Los artistas están profundamente inmersos en los procesos sociales y son influenciados por el contexto en el que viven y crean. Esta noción está arraigada en la historia, especialmente desde el siglo XIX, cuando surgió la idea del artista como un individuo que refleja y responde a su entorno social y cultural.

La cuestión clave aquí es que las máquinas no comprenden el contexto ni los procesos sociales de la misma manera que los seres humanos. La inteligencia artificial carece de la capacidad de entender la complejidad de las interacciones sociales, las emociones humanas y las sutilezas culturales que pueden influir en el arte.

Por lo tanto, es fundamental cuestionarnos si la máquina realmente tiene la capacidad de reemplazar a los artistas, dada esta falta de comprensión de los procesos sociales.

JA: En función de lo que venimos diciendo, no creo que tenga tanto sentido seguir pensando en términos de sustitución o reemplazo, sino más bien en entrelazamientos entre estas diferentes formas de hacer y pensar entre humanes, máquinas y otras inteligencias, incluyendo aquellas que no son necesariamente humanas ni maquínicas. Si tuviera sentido pensarlo en términos de inteligencia, más bien sería como una constelación de fuerzas y sentires.

Desde el punto de vista de la crítica, muchas veces se considera que gran parte de la controversia en torno a las relaciones entre la inteligencia artificial y el campo de las artes se agota en Midjourney, Stable Diffusion y DALL·E para las artes visuales o, en el caso de la literatura, en el Chat GTP y otras tecnologías similares. Sin embargo, sabemos que se trata de un campo más amplio que ha dado lugar al desarrollo de obras interesantes que van más allá del mero uso de la tecnología como una herramienta o un medio. Creo que aquí hay una clave para la reflexión. Se tiende a demonizar la relación del arte y la tecnología por el simple hecho de usar la tecnología, cuando estas prácticas artísticas implican mucho más que eso y tienen que ver con otras dimensiones de la experimentación y el uso de medios en la creación.

Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Podrías mencionar algunas obras, experiencias o proyectos propios o ajenos que hagan usos y desarrollen exploraciones interesantes en relación con todas estas tecnologías que forman parte del complejo universo de la inteligencia artificial?

CS: Es interesante plantearse la pregunta y, como mencionábamos al inicio, volver a pensar de manera diferente sobre la relación entre la inteligencia artificial y el arte. En lugar de caer en los lugares comunes de si los humanos serán reemplazados por las máquinas, creo que es más importante considerar nuevas formas de imaginar el mundo como una suerte de coproducción entre las máquinas y los humanos, pero también entre máquinas y animales, máquinas y el mundo natural.

Siempre me ha interesado mucho la inteligencia artificial, pero mi primer acercamiento significativo fue cuando vi 2001: Odisea del Espacio en los años 80, mientras estaba en la secundaria. En la película, obviamente vemos a humanos luchando contra máquinas y tratando de dilucidar quién es más inteligente: si los humanos o las máquinas que se enfrentan entre sí. La película data de 1968, y en ese momento ya existía un programa activo de investigación en inteligencia artificial. Kubrick, el director, solía llamar a Marvin Minski, uno de los creadores de la inteligencia artificial, y lo molestaba durante cuatro o cinco horas al día, hablando por teléfono con él y haciéndole preguntas acerca de lo que estaban creando.

Creo que la idea de que el humano será reemplazado por la máquina es una noción que genera una fascinación profunda y está arraigada en la cultura desde tiempos antiguos, como los autómatas en la antigua China, hasta conceptos como «Deus ex Machina» en la mitología griega, donde los dioses eran vistos como máquinas. Me parece que estas son ideas que buscan implantar la percepción de que vamos a coexistir en el mundo con las máquinas, o incluso seremos reemplazados por ellas.

Lo que me resulta fascinante en mi recorrido en la investigación es la complejidad del asunto en el sentido de que los sistemas llegan a producir conductas que van más allá de uno mismo. Es decir, uno construye una máquina, la programa, ejecuta lo que sea que uno haya programado, y se empiezan a generar acciones o resultados que uno no programó. Es decir, que van más allá de uno mismo, que es la persona que la creó.

En 1995, estaba trabajando con William Forsythe, el famoso coreógrafo, en una pieza llamada Haüs Telos que hicimos para el Teatro Colón. La idea central era una computadora que se autorreplicaba; la llamábamos la «autómata celular». Es decir, era una pequeña computadora con un conjunto limitado de reglas que comenzaba a ejecutarse y se comportaba como un sistema vivo. Era un sistema informático muy simple con pequeñas celdas que funcionaban dentro de una grilla y podían estar encendidas o apagadas. Las reglas eran muy simples, y estas celdas se comunicaban entre sí, realizando acciones muy simples. Pero todas juntas, comenzaban a operar y surgía algo nuevo, que no había sido programado originalmente y que inicialmente tampoco se había podido prever. Este concepto es absolutamente fundamental.

Lo que encontré muy interesante del proyecto autómata celular es que como artista me permitió pensar cómo los sistemas pueden comportarse de manera estructurada y, al mismo tiempo, impredecible. Este proyecto contó con la colaboración de un físico que había trabajado tanto en la tecnología que llevó a la creación de la bomba atómica como en la primera computadora digital. Su experiencia en informática me permitió comprender cómo estos sistemas comenzaban a funcionar de manera emergente y no predecible.

Entonces, comencé a investigar qué reglas y condiciones regían un sistema complejo y cuáles podían producir nuevos comportamientos. Esta pregunta fue la guía de mi investigación en ese momento. Siempre trabajo con colaboradores, y en ese entonces, me interesaba comprender cómo funcionaban las interacciones entre humanos y sistemas, especialmente los sistemas artificiales. Quería entender cómo se distribuía la acción o la agencia entre las máquinas y los humanos. Los sistemas podían ser de diferentes tipos: algunos creaban luz, sonido u otras formas de expresión, mientras que otros sumergían por completo al público en un entorno generado por el sistema. En estos casos, el público intentaba comprender emocionalmente lo que estaba experimentando y cómo eso lo afectaba, lo que destacaba la importancia del público como parte integral del sistema.

Te hago una pregunta Jazmín: cuando problematizamos el arte dentro de este contexto, ¿no es el arte la creación de condiciones que posibilitan otros imaginarios más allá de nosotros mismos? Es decir, ¿la creación de posibilidades que nos indican la vitalidad de una determinada experiencia?

JA: Es un tema complejo y necesitaría al menos una semana para reflexionar sobre ello. Pero, dado que disponemos de solo unos minutos, me gustaría abordar dos aspectos. En primer lugar, me parece valioso que plantees la cuestión de «lo nuevo». ¿Qué implica esto realmente? A menudo, se asocia con la innovación tecnológica, pero creo que va más allá. En el ámbito artístico, «lo nuevo» nos invita a percibir, pensar y sentir de manera diferente. Sin embargo, estas nuevas formas suelen ser difíciles de reconocer de inmediato y por lo general requieren tiempo para ser comprendidas como verdaderamente innovadoras.

Por otro lado, tu planteo me lleva a reflexionar sobre el contexto latinoamericano, tan diferente al europeo en el que trabajas. En América Latina, la experimentación artística con tecnología ha sido significativa; se ha explorado la brecha entre lo esperado y lo inesperado en la interacción entre humanos y máquinas. Me pregunto si en Europa, donde estás establecido, se aborda la desarticulación de los usos hegemónicos de la tecnología en la producción artística, especialmente en relación con la inteligencia artificial. ¿Se da importancia al error y al funcionamiento inesperado en las obras tecnológicas contemporáneas?

CS: Nuestro contexto en Suiza es casi surrealista porque no se parece a ningún otro lugar en el mundo; tampoco se asemeja a Estados Unidos, que es mi país de origen, ni a Canadá, donde trabajé. En nuestro entorno suizo, lo que intento lograr con mi equipo de trabajo es un poco lo que mencionabas sobre la crítica de la tecnología. Se trata de una práctica técnica pero también crítica, conocida en inglés como Critical Technical Practice. Esto implica tener un pie en la producción y otro en la crítica, es decir, ser consciente del valor de la tecnología y de los efectos que genera.

A menudo pensamos que ChatGPT, por ejemplo, surgió de la nada y simplemente apareció en nuestras computadoras. Pero no es así. Es el resultado de horas y horas de trabajo humano. Cada vez más, los ingenieros están siendo conscientes de los efectos sociales, políticos y económicos de la tecnología que están creando. En nuestro departamento de arte inmersivo, procuramos generar estas tecnologías siempre con un pie en la crítica y comprendiendo el valor que poseen.

JA: Encuentro muy interesante esta distinción entre la producción de la tecnología y la experimentación con los medios tecnológicos, y la producción y experimentación desde este punto de vista crítico. Por ejemplo, en el contexto argentino, en carreras vinculadas a las artes electrónicas o las artes tecnológicas en general, se busca propiciar esta producción con medios tecnológicos, pero sin perder de vista una perspectiva crítica. Al menos se intenta y está bastante presente en la currícula de las diferentes carreras. Por supuesto, la producción artística va mucho más allá de la formación universitaria, pero pensándolo desde el punto de vista educativo, ya que tú también estabas hablando desde ese lugar, me parece que ahí hay un aspecto que marca una diferencia.

Me encantaría poder seguir conversando, pero me están avisando tenemos que ir cerrando. La intención de esta conversación con Chris fue la de hackear la pregunta del título, contestarla rápidamente para poder trascenderla y desmitificar así algunos de los aspectos que suelen estar envueltos en este gran rótulo que es la inteligencia artificial en las artes. Apenas empezamos a profundizar un poco, el debate se complejiza muchísimo, y ahí radica el mayor interés. Muchas gracias, Chris, por esta conversación.

Transcripción: YouTube Transcript

Edición de transcripción: ChatGTP

Edición para publicación: Alejandra Villasmil & Jazmín Adler

También te puede interesar

UN ROSTRO QUE ES MÚLTIPLES ROSTROS,UNA VOZ QUE ES MÚLTIPLES VOCES

La exposición "Desde la Ceguera", presentada en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México por Ghost Agency, desencadena una reflexión crítica sobre este paradójico escenario. El trabajo de este dúo desafía...

EL PERREO POSTAPOCALÍPTICO NOS LIBERARÁ DEL ALGORITMO

El trabajo de Juan Covelli (Bogotá, 1985) se centra en la intersección entre la tecnología, el patrimonio, la arqueología y las prácticas decoloniales en la era digital. Su último proyecto, “Los Caídos”, reflexiona sobre...

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN – BOGOTÁ | MANIZALES

Del 29 de mayo al 4 de junio se realizó en Colombia uno de los encuentros más importantes del continente sobre estética post digital: el Festival Internacional de la Imagen. La XXII edición contó...